“2010年代中国新素食运动”是笔者提出的一个假设,它基于两个事实:第一、素食运动的一个标志是“素食主义”作为“肉食”(或者用2010年后出现的话来说是“动物源/性饮食)的对立面出现。素食主义并非仅仅是服务于“养生”或者“修行”的一个途径,相反它是所有路径(修行养生、营养健康、环境保育、社会公正、农业生计、粮食安全等)的汇合点,并且形成了以践行和推广“素生活”(而不是附属于比如佛教群体)为特点的鲜明的社群。

也正是出于这些原因,笔者认为中国不同历史时期的一些蔬食主张,以及因为传统或经济原因而以蔬为主的饮食习惯不能算作是“素食运动”,但是我们在2010年代所看到的素食发展则可以。

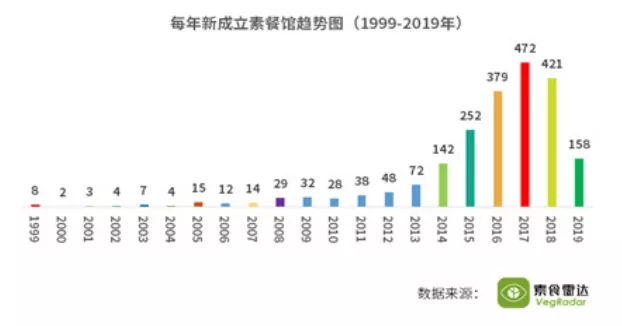

2010年代素食媒体层出不穷,最大的素食公众号的“粉丝”数量可以达到三四十万。这些乘互联网东风的自媒体为素食运动在全社会大声地鼓与呼。与此同时,全国素餐馆以前所未有的增速出现,截止2019年10月中国大陆地区的素菜馆达到了2224家(来自“素食雷达”数据),2010年代的增速可以达到之前的数十倍(见下图)。

这一波中国大陆素食运动的引领者基本都是2009年前后开始接触到食物议题,从而导致素食运动在2010年代的兴起。这场运动受到西方营养学研究、公共卫生学、环境科学、动物伦理、生态农业、反消费主义大众文化启迪与影响,借助西方科学最新成果和互联网媒体反对源自西方并在中国迅速增长的工业化肉类生产和消费,部分融合同时期兴起的灵修、“国学热”和文化保守主义的同时力图突破宗教话语,在后工业文明思想和传统文化之间谋求构建新的大众话语系统。

第二、这一波“新”素食运动是相对上一次发轫于清末民初、1910年代的中国近代第一波素食运动而言,有意思的二者虽然相差正好100年,它们面对的机遇、挑战乃至试图突破和建构的话语却极其惊人的相似,然而又对于各自时代的命题有着不同的呼应。

1910年代以伍廷芳、孙中山为代表的第一波现代素食运动的先驱恐怕难以想象,他们的思想和实践需要整整100年之后,才能在中华人民共和国“70后”、“80后”、“90后”为主体的后代那里得到回响。

尽管有着诸多相似,两波运动的最大分别在于:第一、1910年代的运动由彼时的政治精英、革命领袖、商业精英主要推动,而2010年代的第二波运动的主导则在民间。第二、清末民初的第一代素食推动者关注的是建造现代国家以及改造国民性,使新的民族国家在当时零和(zero sum game)的国际竞争中立于不败之地,在这一点上他们与他们的反对者(认为素食传统使中国落后的人)其实是一体两面。

“人类世”(Anthropocene)正在面对的生态危机(来源:anthropocene.info)

而2010年代的第二波运动则发生在中国建立了世界最大的工业生产体系、成为全球第二大经济体以及全球最大的食物生产和消费国之际,是对日益凸显的消费主义弊端、全球健康危机和“人类世”(Anthropocene)的生态危机的回应,与同时期的“生态文明建设”、“人类命运共同体”等国家战略有某种程度的呼应,故其本质应是谋求人类普遍价值、合作共赢(win win)而不是竞争的,当然实际操作中是否偏离则在运动参与各方。

第一代素食运动在二十世纪三四十年代逐渐消亡,比较当时推动者对国家未来的想象和接下来100年中国国运的曲折,不禁令人唏嘘。如今第二代素食运动未来前景如何,还需在未来岁月中去了知,但这一波运动的结局不仅仅事关中国文化和民族国家的存续和竞争力,更在一定程度上关系人类文明的整体命运。

本文不求“中立”“客观”“全面”。仅以运动参与者的第一人称视角,回顾2010年代中国大陆地区新素食运动的进程、反观其得失,并且对未来发展作出展望。

Part 1

素食与“主义”

素食成为“主义”是拜外来文化所赐。香港大学历史学者梁其姿在其论文《建造或转化素食中国》(To Build or to Transform Vegetarian China)中提到在传统中国社会“素”对于士人阶层而言意味着使身心“轻盈”、利于养生的食物,固然以植物为主,但并不完全排斥肉类。乃至在佛教语境之外,汉语语言并无对植物源食物和“肉食”二者之间做清晰的划分。

与之相比,西方社会的这种植物源和动物源食物的两分法则是源远流长,从古希腊毕达哥拉斯到古罗马到阿拉伯世界,都有在宗教之外基于对人的身心康乐、生命伦理提倡对肉食的摈弃。在印度次大陆,素(为行文方便以此字代表植物源食物)腥(同样为行文方便代表动物源食物)两分历史更为悠久,甚至可以追溯到公元前三千多年前。在古印度传承下来的种姓制度里,高种姓崇尚不伤害、非暴力(ahiṃsā)的理念,认为肉食伤害食者的身心。同样源自古印度的耆那教和佛教在这方面则更进一步。

而素食成为“主义”则要等到19世纪的西方社会。词语的演变反映了社会思潮的演化。Vegetarian一词在1849年被创造出来,结合了“蔬”(vegetable)和“支持者(-arian)。而Vegetarianism(素食主义)中的-ism(主义)孙中山在《民族主义第一讲》里是如此阐述的:“主义就是一种思想、一种信仰,和一种力量。大凡人类对于一件事,研究当中的道理,最先发生思想,思想贯通以后,便起信仰,有了信仰就生出力量。所以主义是先由思想再到信仰。次由信仰生出力量,然后完全成立。”

由此可见,当素食成为主义它就有了一套自己的思想,无论营养健康、心灵修炼、生命伦理、生态可持续都成为此素食主义体系的一部分而非相反。这种自洽的意识形态与中国传统社会士人阶层的养生“素”以及汉传佛教“戒杀”所引申出来的“净素”都有相当的区别。

在《建国方略》中,孙中山甚至说“中国近代文明进化,事事皆落人之后,惟饮食一道之进步,至今尚为文明各国所不及。” 并且说“至于中国人饮食之习尚,则比之今日欧美最高明之医学卫生家所发明最新之学理,亦不过如是而已。”他主张对肉食要加以限制,并盛赞“夫素食为延年益寿之妙术,已为今日科学家、卫生家、生理学家、医学家所共认矣。而中国人之素食,尤为适宜;惟豆腐一物,当以肉食同视,不宜过于身体所需材料之量,则于卫生之道其庶几矣。”

2020年代的中国素食运动同样有着非常深厚的国际渊源。与伍廷芳等第一代先驱一样,第二代素食运动也刻意突破佛教语境和佛教信众的圈子,受到当代科学和哲学启迪并且在它们当中寻找理论支撑。

从世界范围来看,1970年代有两本划时代的著作奠定了今后全球素食运动的格局。首先是发行量达300万册的Frances Moore Lappé1971年的《小星球的餐食》(Diet for a Small Planet)。该书指出全球饥饿问题并非由食物不足导致的,而是与肉食生产有极大的关联、并试图将个人食物疗愈与社会公正结合起来,成为环境素食主义的开山之作。

紧接着1975年,牛津毕业的澳大利亚哲学家彼得·辛格(Peter Singer)出版了《动物解放》(Animal Liberation)一书,从生命伦理的角度反思西方工厂化养殖体系的伦理困境,并且使得牛津学者 Richard D. Ryder 创造的“物种歧视”(Speciesism 或 Specism)的概念深入人心,成为全球动物解放运动的理论源泉。它的意义在于使得对动物生命的关怀突破了传统宗教(比如大乘佛教的“慈悲”)、灵性修炼的话语系统,找到世俗价值的落脚点。

然而1970年代一直到80年代,中国大陆仍处在“文化革命”至“改革开放”初期,与全球环境伦理、生命伦理、反消费主义文化尚无对接点,农业生产和公众健康的优先考量仍在高产(数量而非质量)和改善营养不良(“胖了点”在那个时代是一种对于生活质量改善的赞许)。消费主义的弊病、健康与生态双重负担以及全球素食运动的传播一直要到市场经济改革十余年之后的2000年代逐渐展现影响。

Part 2

为什么是2010年代?

2009年拍摄《何以为食?》纪录短片的时候,我发现一个有趣的现象。当时50岁以上的被采访者不约而同都会提到1984年洛杉矶奥运会。而1980年代初正是电视机进入中国普通家庭的时期。随着中美关系的改善,中国体育代表团参加了那一届奥运会。也正是这次奥运实况转播,让无数北上广之外平时没有机会在大街上见过外国人的中小城市居民目睹了外国运动员的风采:更高更快更强。

我的采访对象对美国女排印象尤其深刻,并由此感叹:美国人吃牛肉、喝牛奶所有又高又大又强。但是那时候的中国居民不太能意识到的是,他们看到的奥运赛场中的美国运动员与美国大街上的普通美国人无论在身材体型和健康水平上都有很大差别。

将高个儿和较大体型等同于健美乃至健康,也会让人们忽视一些事实,比如:美国著名女排运动员海曼(Flo Hyman)在洛杉矶奥运会1年半后的1986年年初因马凡氏综合征(Marfan Syndrome)引发的心血管疾病去世。我的采访对象所赞叹的她超常的身高正是马凡氏综合征的一个特征。该综合征目前已知是遗传性疾病,与饮食选择相关不大,但它至少说明了高身材和健康是两个不同的概念。

另一方面,据称源自日本的“一杯牛奶强壮一个民族”的口号,夹杂着商业的诉求,以及东亚民族一个多世纪以来改造民族身体以实现“现代化”需求。鼓吹全民喝奶的幕后推手们总是以欧美白人的体格作为证据甚至直接作为广告模特或演员,却选择性地忽视经济“欠发达”且肤色较深的南亚次大陆有着甚至更为悠久的饮奶历史(中国奶制品广告几乎从未使用过南亚模特或演员),忽视汉族传统上从未有全民喝奶的主张,也不提及西方学术界对高饮奶与高骨折率(也就是更脆弱而不是更“强壮”)之间的(Walter Willet等, Milk and Health)强关联的研究。

无论如何,吃牛肉、喝牛奶这种高动物蛋白的饮食方式与西方人更高大的体格的“因果关系”一旦建立,改革开放带来的经济增长自然就会推动肉类消费的急剧增长和大规模工业化养殖业的兴起。

2000年代,中国经过一段时间的经济高速发展,环境代价逐渐显现。中国社会对于环境问题的理解随之深入。1990年代当“环境保护”概念从海外刚刚传入中国的时候,很多人都会把环保等同于环境卫生,就是说城市的卫生建设,比如地上有没有垃圾、街上有没有人随地吐痰等等。但随着生态环境的恶化,越来越多的国人明白环保其实是一个大的系统性的概念、结构性问题,而不仅仅只是“搞卫生”。

与此同时,公共健康领域也在发生变化,“隐性饥饿”和主要由肉类消费过多导致的营养过剩问题逐渐出现。后者导致的肥胖、“三高”、癌症问题到2010年代持续上升,成为公共健康的主要负担。

环境恶化对于公共健康的影响也显而易见——空气、水源、土地乃至食物本身的环境毒素逐年增加,反过来影响公众健康。工业化食物生产成为二者的结合点:食物生产过份看中效率、数量和短期供应能力,忽视质量、对农业资源的长远规划和农业对于生态的影响,从而导致工业化食物生产对于公众健康造成的双重负担——食物营养素逐年下降造成隐性饥饿,农药化肥除草剂以及工业化养殖场的抗生素、激素、重金属造成的环境毒素反过来也侵害着公众健康。公众对于食物体系的不信任与日俱增。

佛教在2000年代也迎来了新的发展期。汉传佛教历史上主体是归隐山区的“山林佛教”,近代面临新时代弘法需求出现了“人间佛教”、“都市佛教”的提法,但至今未形成与基督教那样相对完整的传教体系。而2000年代视听技术的革新在一定程度上推动了这个进程。VCD(后来是DVD)播放机在中国家庭的普及使得讲经说法突然可以深入千家万户而不受寺院和僧团时空的限制。

其中最典型最成功的莫过于台湾一位汉传佛教净土宗老法师,其讲法视频音频几乎成为当时大陆很多汉传佛教寺院和学佛家庭的标配。这位法师还将净土教法与“传统文化”做了结合,推崇《了凡四训》、《弟子规》等汉文化“经典”。

除了“新媒体”的助力,佛教寺院也从2000年代中期开始纷纷举办“夏令营”、“禅修营”等广纳信众的活动,这些活动在2010年代达到高峰,为佛教争取了大批信众,尤其是在寻找“心灵寄托”和生命意义的年轻人以及新富裕人群当中。佛教在这个时期的发展对之后2010年代素食运动主要有两方面的推动作用:

第一、佛教传统的“放生”活动迅速发展成为大规模的产业。这个时期的主要佛教传播者,无论是汉传佛教的法师还是历史上并非素食的藏传佛教的仁波切和堪布几乎都在不遗余力地宣传以“放生”和素食为主要手段的“不杀生”。大型放生给环境和动物保护造成的负面效果很快显现,但是作为最有效地信众联络手段之一,在没有法律禁止的情况下(台湾地区在环保和动物保护机构的共同努力下已经禁止了放生活动),主要靠各寺院和修行团体自行约束。环保机构的反对和佛教团体自律的增加使得素食作为“餐桌上放生”的“如法”“如理”的优势与日俱增。

第二、由佛教团体以及(最初源自台湾的)“国学”、传统文化团体的努力下,“国学热”在2000年代末、2010年代初期逐渐积聚势能。世俗的“国学”与“传统文化”为部分素食运动的推动者在佛教以及西方科学和文化之外提供了新的精神源泉与支撑点。2010年代,中国大陆地区在经济实力和全球影响力日益增强,国学热既满足寻找自身文化认同的需求又与国家输出自身“软实力”相互呼应。对于非佛教信徒和对科学主义乃至西方现代科学本身存疑的素食者来说,以易经、黄帝内经、中医为代表的传统文化为他们提供了新的表述可能。

不过,尽管2010年代中国新素食运动与中国佛教发展同时展开并且相互借力,新一代的推动者们与1910年代的先辈一样,选择将素食与佛教“脱钩”,与宗教保持一定的距离,希望让素食深入千家万户,成为大众而不只是信众的选择。

有意思的是,事实上,一些有影响力的佛教法师和僧团也有意将佛教与素食“脱钩”,以求降低佛教修学的“门槛”,不让素食与否成为信众“进入佛门”的障碍。笔者2015年在一家广受尊敬的汉传佛教寺院的夏令营放映《何以为食?》纪录片和介绍当代素食运动之后,寺院方丈起身总结特意向在场数百名青年强调素食并非修学佛教的必须。

与此同时,国际范围的素食主义在2000年代也有了新的发展。2003年,北美两个主流的膳食营养学会相继发布重磅声明,认为“规划得当的纯素膳食”(well-planned vegan diets)“适合人类所有的生命阶段”。

2009年出版的书籍Eating Animals (《吃动物》,作者:Jonathan Safran Foer)、2011年的纪录片Forks over Knives(汉译名称:《餐叉胜过手术刀》)、2014年的纪录片Cowspiracy (汉译名称:《奶牛阴谋》)等在美国乃至西方社会引起了众多反响。有研究显示,美国素食者当中有70%的人是因为看过一部纪录片而吃素的。2000年代数字录像机的普及、影片制作的便利对素食运动的推动可见一斑。

工业化养殖场里被囚禁在铁栏内的猪因焦躁不安会不停地啃咬栏杆

相比之下,国内纪录片工作者对这个领域的关注比较少。除了笔者本人2009年年中拍摄的纪录短片《何以为食?》和2016年开始筹划的《十二生肖》纪录片系列之外,整个2010年代的中国新素食运动里纪录片制作甚至书籍写作是缺席的。

假如说每个社会运动都有自己的代言书籍和纪录片的话,纵观整个2010年代,中国大陆地区没有诞生一部影响大众对素食领域认知的书籍或纪录片。

笔者认为,其背后的原因一方面是时至今日,食物议题尚不为中国知识阶层、创作者甚至公益领域所知;另一方面是因为中国国内学术界在相关议题领域产出不多,能够给予写作或创作工作提供的研究支撑非常有限。

2019年初,著名的《柳叶刀》杂志发布了《人类世的食物:EAT-柳叶刀委员会关于可持续食物体系中的健康饮食报告》的报告(简称《EAT-柳叶刀报告》),其特别之处在于它是来自十余个国家的37名来自营养学、农业、环境科学、政治学等不同领域世界顶级科学家用两年时间作出的报告。

该报告指出,在2050年地球人口达到一百亿时,人类如果希望保持在星球安全边界线(planetary boundaries)之内的话,必须采取三大行动,其中最重要的一条即是“大规模转向植物饮食为主”的“膳食转变”。

从2018年以来,全球范围内关于食物体系转型(food system transformation)与气候变化的科学报告陡然增多,超过2018年前的报告数量总和。这些顶级的科学期刊、委员会、研究机构发布的报告几乎毫无例外的将食物体系转型作为减缓气候变化的最重要手段(之一),其中以大量增加素食减少肉食为代表的膳食转变(dietary shift)至关重要。这些都成为了2010年代中国新素食运动的科学注脚、时代注脚。

Part 3

新素食运动的底层逻辑

2010年代(尤其是后半段)素食在全球逐渐走入主流。《经济学人》杂志(The Economist)将2019年命名为“纯素者之年”。欧洲议会在2010年定义了食物标签的“纯素”含义,并在2015年推行到连锁餐馆和超市。2018年Jacy Reese Anthis的著作《畜牧业的完结》(The End of Animal Farming)号称纯素主义(veganism)将于2100年左右彻底终结动物源食品。2016年左右诞生的“替代蛋白”(alternative protein)的概念开始在2019年引爆,植物肉、植物蛋、植物奶在股市和市场非常抢眼,于是大量资本跟进,传统肉企、乳企纷纷跟进加入植物蛋白的生产。

这些2010年代末期发生的新事件与2010年代欧美国家乃至中国不断壮大的素食运动是一脉相承,其底层逻辑非常清晰:减少乃至帮助人类摆脱对动物蛋白的依赖是21世纪接下来的人类社会应对自身生存风险(existential risks)的重大课题。

要理解素食运动为何在2010年代重新兴起,首先应当看到,它是一个改变的力量。它要改变什么呢?我们现在饮食到底有什么问题需要我们去改变?为什么一定要改变呢?要弄明白这些,我们需要首先运用系统性思维看看当前饮食给人类造成的风险在哪。前文谈到过国人对于环保的理解是从最初的“环境卫生”深入到对生态系统的理解。食物领域也同样。如果不深入建立“食物体系”的系统思维,就会永远停留在“营养安全”的食物这一个基础点之上,从而也无法理解素食运动或者食物变革到底在说什么。

关于当代食物系统造成的巨大健康、生态风险以及伦理问题,笔者将另文介绍。这里只谈一个关键的问题:那就是我们因为大规模动物养殖造成了这么多的风险是否值得?我们养了这么多的动物、造成了这么多的环境和健康问题,是不是至少让人吃饱了、吃好了?

可惜事实情况是,目前全世界每天都有八亿人饿着肚子在睡觉,同时有20多亿人肥胖和超重。光美国人用来减肥的钱比全世界用来救济饥荒的钱都要很多。从全世界来看,消耗肉蛋奶这些动物蛋白最多的其实恰恰是最不需要它们的人——那些发达国家和地区的营养过剩的人口。恰恰是这些最不需要它们的营养过剩的人,在消耗最多的动物蛋白。

人类从旧石器时代到新石器时代并不是因为我们发现了新的石头,人类走出石器时代也并不是世界上的石头用光了。人类的前行是因为意识的提高。所以,养殖业的萎缩和工业化养殖的消亡将是历史必然——人类终将明白为了一个已经过度消费的产品冒这么大的健康、生态风险不仅是得不偿失,而且是危险的事情。

Part 4

得与失

本文精编版首发于2021年《碧山》杂志,全文收录于2020版《良食报告》。

梁其姿(Angela Ki Che Leung),To Build or to Transform Vegetarian China - Two Republican Projects. MORAL FOODS: THE CONSTRUCTION OF NUTRITION AND HEALTH IN MODERN ASIA, Edited by Angela Ki Che Leung and Melissa L. Caldwell. 2019 University of Hawai‘i Press.

中国绿发会良食基金《中国肉食地图》

“何以为食”公众号

素食雷达公众号

Rod Preece, Sins of the Flesh: A History of Ethical Vegetarian Thought, Vancouver: University of British Columbia Press, 2008, 12.

^ "Definition of VEGETABLE". www.merriam-webster.com.

^ Davis, John (1 June 2011). "The Vegetus Myth". VegSource. Archived from the original on 18 March 2018. Retrieved 18 March 2018. Vegetarian can equally be seen as derived from the late Latin 'vegetabile' – meaning plant – as in Regnum Vegetabile / Plant Kingdom. Hence vegetable, vegetation – and vegetarian. Though others suggest that 'vegetable' itself is derived from 'vegetus'. But it's very unlikely that the originators went through all that either – they really did just join 'vegetable+arian', as the dictionaries have said all along.

中華百科全書:主義:http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=247

Sabaté, Joan (September 2003). "The contribution of vegetarian diets to health and disease: a paradigm shift?". The American Journal of Clinical Nutrition. 78 (3): 502S–507S. doi:10.1093/ajcn/78.3.502S. PMID 12936940.

^ American Dietetic Association; Dietitians of Canada (June 2003). "Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets". Journal of the American Dietetic Association. 103 (6): 748–765. doi:10.1053/jada.2003.50142. PMID 12778049.

Eat less meat: UN climate-change report calls for change to human diet

The report on global land use and agriculture comes amid accelerating deforestation in the Amazon. https://www.nature.com/articles/d41586-019-02409-7

IPCC SPECIAL REPORT

Climate Change and Land https://www.ipcc.ch/srccl/

EAT-柳叶刀报告

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/

"Vegan Diets Become More Popular, More Mainstream". CBS News. Associated Press. 5 January 2011. Archived from the original on 1 March 2018. Retrieved 1 March 2018.

Nijjar, Raman (4 June 2011). "From pro athletes to CEOs and doughnut cravers, the rise of the vegan diet". CBC News. Archived from the original on 1 March 2018. Retrieved 1 March 2018.

Molloy, Antonia (31 December 2013). "No meat, no dairy, no problem: is 2014 the year vegans become mainstream?". The Independent. Archived from the original on 22 March 2018. Retrieved 22 March 2018.

^ Jump up to:a b c d Tancock, Kat (13 January 2015). "Vegan cuisine moves into the mainstream – and it's actually delicious". The Globe and Mail. Archived from the original on 1 March 2018. Retrieved 1 March 2018.

Crawford, Elizabeth (17 March 2015). "Vegan is going mainstream, trend data suggests". FoodNavigator-USA. William Reed Business Media. Archived from the original on 14 April 2018. Retrieved 13 April 2018.

Oberst, Lindsay (18 January 2018). "Why the Global Rise in Vegan and Plant-Based Eating Isn't A Fad (600% Increase in U.S. Vegans + Other Astounding Stats)". Future of Food. Food Revolution Network. Archived from the original on 14 April 2018. Retrieved 13 April 2018.

Jones-Evans, Dylan (24 January 2018). "The rise and rise of veganism and a global market worth billions". WalesOnline. Media Wales. Archived from the original on 14 April 2018. Retrieved 13 April 2018.

Nick Pendergrast, "Environmental Concerns and the Mainstreaming of Veganism", in T. Raphaely (ed.), Impact of Meat Consumption on Health and Environmental Sustainability, IGI Global, 2015, 106.

^ Jump up to:a b Hancox, Dan (1 April 2018). "The unstoppable rise of veganism: how a fringe movement went mainstream". The Guardian. Archived from the original on 2 April 2018. Retrieved 2 April 2018.

^ Parker, John. "The year of the vegan". The Economist. Retrieved 19 February 2019.

^ "European Parliament legislative resolution of 16 June 2010", European Parliament: "The term 'vegan' shall not be applied to foods that are, or are made from or with the aid of, animals or animal products, including products from living animals."

^ Rynn Berry, "Veganism", The Oxford Companion to American Food and Drink, Oxford University Press, 2007, 604–605

文汇 2019-05-14 功德林可能并非上海第一个素菜馆——摩登素食主义在上海|一点历史

http://app.myzaker.com/news/article.php?pk=5cda714a77ac64050d279e12