欢迎阅读良食通讯 001 期。

良食基金(Good Food Fund)是中国绿发会下属的专项基金,成立于 2017 年,专注于推动健康、可持续食物体系转型。

2020年是很特别的一年,新冠疫情席卷全球,公共健康和粮食安全受到严峻挑战。这场公共健康危机的起因让很多人看到表面上相当个人性的食物选择,居然可以造成这么大的社会影响,关联着千万人的性命。

我们意识到这正是人们最有可能反思自己的饮食,并发生转变的时刻,所以良食基金在疫情期间全力投入、积极探索不同的形式,期望能贡献自己的力量。

在这份“良食通讯”中,我们回顾了在 2020 上半年,良食基金所做的探索与尝试,我们最新的活动预告,以及关于植物饮食、动物福利和气候变化等重要议题的讯息、动态与合作机会。

2020 年春节前夕疫情爆发,人们被迫居家隔离。媒体上频繁的疫情播报很容易让人们处于焦虑恐惧之中。作为一家在食物领域工作的公益组织,我们也在思考可以提供什么样的帮助。刚好在疫情爆发前的1月初,我们在辛庄举办了良食设计师总决赛,并在决赛后邀请入围选手分享自己的植物性菜谱及年夜饭菜单。

因此,我们决定接续这项正在进行中的工作,并邀请更多大厨与食物设计师向疫情期间宅在家中的人们持续分享可以提升免疫力的植物性饮食制作方法,期望大家在与食物对话的过程中,慢慢平静心绪,毕竟保持稳定正向的情绪也是提升免疫力的重要途径。

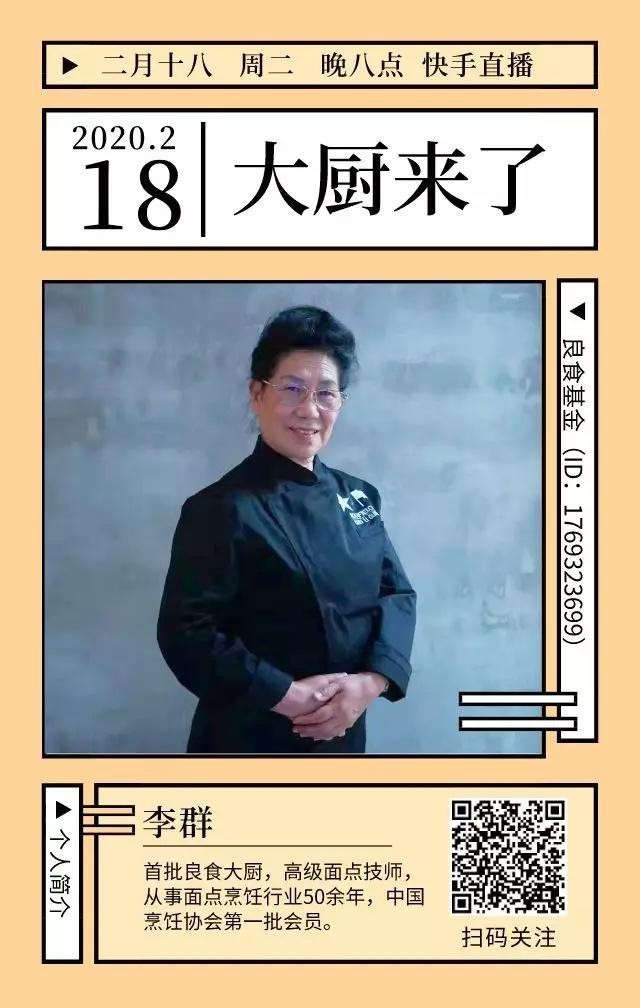

只是分享文字版的菜谱还是不够的,我们还联手全国最大的短视频平台“快手“,邀请两位优秀的良食大厨参与快手“大厨来了”节目的烹饪直播,示范人人可学做的植物性饮食烹饪做法,三次直播一共吸引了 11.2 万观众的收看。

快手上的直播海报,图中是拥有 50多 年经验的高级面点师李群

2 月,除了教做植物性饮食,我们还发起了“我的食物简史”写作营,参与者通过写作梳理自己成长路上的食物记忆,以食物为媒,开启对身份认同、地域文化、社会议题和与动物及大自然连接的深度探索。写作营由两位经验丰富的导师(李艺泓、朱清)带领,建立起了以食物为主题的温馨社群。

经过三期写作营的积累,共有超过 150 位作者参与了创作,产出超过 500 篇文章,总计字数逾 79 万字。

随着疫情爆发,大众舆论对野生和养殖动物议题关注度变高。考虑到动物福利议题国内大众了解较少,争议颇多,良食基金在 4-6 月举办了 3 场#良食对话#系列线上沙龙,邀请相关主题的纪录片导演、主演来分享拍摄过程,以及他们对于动物福利和公共健康的思考:

4 月 22 日,我们和《地球公民》(Earthlings)纪录片导演 Shaun Monson 连线,探讨当前养殖体系中,人们对待动物的残酷,以及可行的替代方案,他认为植物肉是一个更有效率的,跳脱现有畜牧业系统的创新产品,对于Monson而言,意识的觉醒是最重要的,正确的行动自然会从一体意识中产生。

5 月 23 日,我们又与《奶牛阴谋》《什么是健康》纪录片导演 Keegan Kuhn 以及数百名中国观众连线,重点探讨了环保和可持续议题的公众传播方法论。

Kuhn 在会上总结了他在动物福利、环保等话题上公众传播方法:第一步不是「我想要对方知道什么」,而是明确观众想要知道什么——观众到底是环保主义者?还是关心健康营养的大众?了解观众对话题的程度和痛点,提供他们能理解的信息,才能让传播有效。

6 月 13 日,良食基金邀请到 2012 年伦敦奥运自行车亚军 Dotsie Bauch、前财新视频总监邱嘉秋,北京大学医学部教授甘业华,知名运动博主吴栋和达能 VEGA ONE 的品牌经理刘立言等嘉宾参与讨论,畅谈如何通过饮食过上「奥林匹克级别的健康生活」。

这三次线上沙龙都获得了传播伙伴们的大力支持,他们包括:

| 618,我们还发布了一个“良食大厨工具包”|

“大厨工具包”是良食基金去年举办的食物领先论坛的心血结晶,我们选在了6 月 18 日(国际可持续美食烹调日)发布。里面既解释了可持续食物系统、全球大厨转型的概念,也提供了差异化经营的案例,还有可持续食材介绍和搭配,方便大家研发对环境更友好菜品。无论是餐厅经营者,还是家庭“大厨“,相信这份指南都会帮到你 :)

感谢“良食大厨工具包”编写团队:联合纽约的公共政策“行动智库 Brighter Green 的项目负责人 Caroline Wimbery,明绿智库前顾问周晚晴,植本食薏创始人李薏雯等业内专家的内容支持。

疫情让学校和教育转到线上,良食基金也如此。今年 4 月,良食基金启动了第一次的线上志愿者招募项目,在 46 名中国志愿者中,大多数是大学生或研究生,参与者年龄在 23 岁以下,来自6个国家。通过这次招募,良食还迎来了两位耶鲁大学和一位范德堡大学的外国实习生。

从 4 月至今,志愿者跟我们一起参与了多个良食的教育和研讨项目:

翻译:约翰斯霍普金斯大学的《食物系统介绍:从公共卫生观点说起》六周课程翻译完毕;

组织:良食基金举办的 3 期与国内外食物领域专家对谈的“良食对话”,吸引了超过 1500 名观众参与;

对话:志愿者参与良食基金、IO-Talent 与约翰斯 · 霍普金斯大学宜居未来中心举办了一场关于“食物政策委员会”的线上研讨会。

除此之外,良食基金还在推广食物体系转型上,积极参与到和年轻人的对话中。

在“植面未来——植物肉背后的善意“线上沙龙中,良食基金作为发言嘉宾谈论了植物肉的这个新品类的环境效应;

在第四届高校环保知识竞赛中,良食基金作为竞赛内容合作方,给全国 180 万参与比赛的大学生撰写了关于食物、气候变化和动物福利的测试题。

一个好消息是,我们在竞逐全球的可持续食物体系大奖:

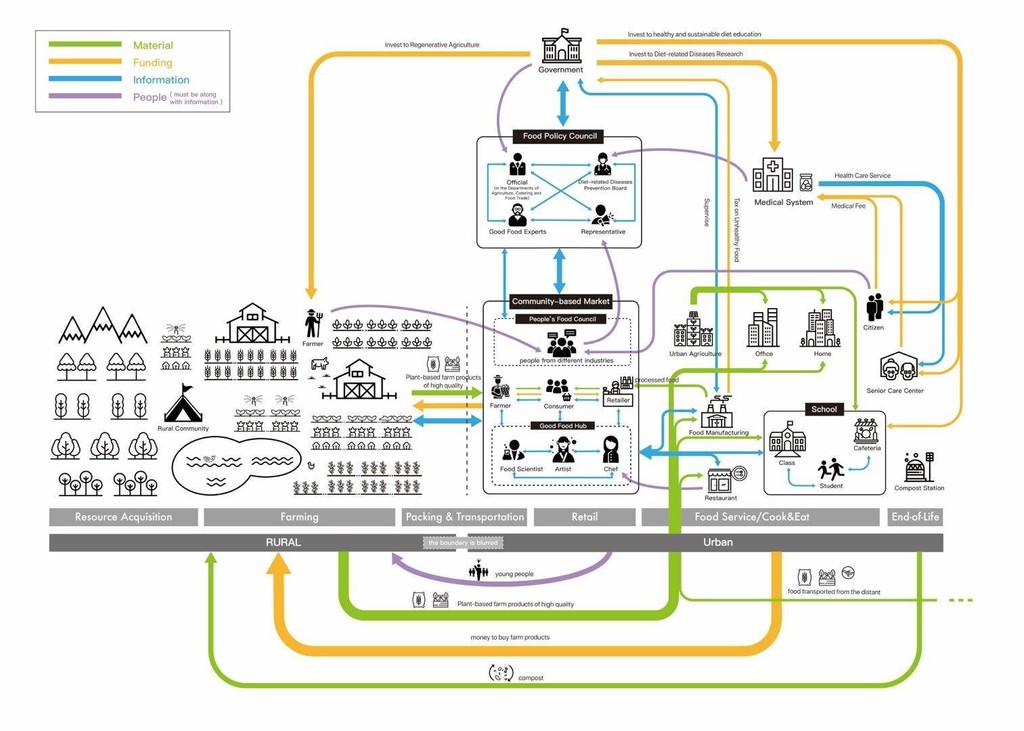

良食基金筹划的“良食实验室”(Good Food Hub)成功入围“食物体系远见奖”半决赛,正在参与决赛的竞逐。

“食物体系远见奖”(Food System Vision Prize)是由美国洛克菲勒基金会与 SecondMuse、 OpenIDEO 联合发起的奖项,旨在鼓励和支持全球的团体、机构或组织在 2050 年到来前,建构起可持续、可再生、可以滋养地球、滋养人类的食物体系。

良食基金的的项目,从全球 1319 个项目中脱颖而出,成为两个入选半决赛的中国大陆的食物体系远见项目之一,也是中国大陆唯一一个成功递交决赛文案的机构。

设计:唐小娟(同济大学)

另外,我们的“良食大厨联盟”改造农贸市场(wet market)项目正在阿联酋扎耶德可持续发展奖(Zayed Sustainability Prize)的食物领域的评奖,等我们的进一步消息吧。

4 月,良食基金的创始人简艺接受了 Bloomberg 采访,谈了中国农贸市场(Wet Market)的角色和作用,全文可以看这里。

同样在4 月,良食基金参与了 Climate Works 组织的《2050 与当下》中国和全球食物系统网络工作坊,我们在工作坊上介绍了疫情爆发以来对城市食物政策的思考,了解全球其它城市在食物政策上的实践。

4月27日,良食还参加了“全球森林联盟”(Global Forest Coalition)举办的“畜牧业发展的可持续新选择“线上研讨会,分享中国的工厂农场的情况,以及良食自己在中国做的植物饮食倡导。

5月,良食基金给纽约都会植物动力组织(Plant Powered Metro New York)做了专题讲座,介绍了植物性饮食在中国的独特挑战和机遇。

过去半年,良食参加了不少国内可持续领域大会。其中,这些回顾和报告值得一再研读和分享:

中国农业大学主办的“新冠肺炎疫情下中国及全球食物与营养安全的重新思考”网络研讨会,内有大量国内学者对于食物体系、畜牧业、农业进出口的研究。全文总结可以看这里。

中国农业科学院和国际食物政策研究举办的“第二届中国和全球农业政策论坛”,有两份重要报告值得关注,他们分别是《中国农业产业发展报告2020》和《2020全球粮食政策报告》。

《中国农业产业发展报告2020》全面分析了新冠肺炎疫情对中国农业和农民收入的影响,模拟草地贪夜蛾对 2020 年中国玉米产业的影响,并且探究了2019 猪瘟后,生猪产能恢复趋势。

《2020 全球粮食政策报告》谈到因非洲猪瘟、中美贸易争端、新冠疫情等不确定因素,中国的小农户等边缘群体遭受冲击,关注他们的生计、食物安全和营养状况成了重要任务。报告呼吁:全世界应关注最贫穷和最脆弱的人群,建立一个更具有包容性的食物系统。

吃顿好饭,有多难?

想用更廉价农产品养活所有人“食物体系”,正在把我们推向悬崖的边缘:2013 年以来,饥荒地区增加,全球 8 亿人食物不足。气候变化也会率先影响发展中国家农业人口的安全,而他们就是世界上 75%的食物生产者。

“幽灵船队”和现代版“奴隶与海”

我们吃的鱼,可能来自渔业工人的“现代奴役”劳动:每天被强制工作 18 – 20 小时,被用药、淋开水,毒打、挨饿、丢入海底……过度捕鱼已经让近海无鱼可捕,渔船驶向更远的海域,在没有国家管辖的公海,许多贫穷国家的移民被拐卖和现代奴役,它们成为了饵料鱼、家畜或宠物饲料这些产业链上的牺牲品。

下一次全球疫情,已经在我们餐盘上了?

我们采访了《失控的农业》一书作者,世界农场动物福利协会的 CEO Philip Lymbery,他认为,我们反思疫情不应该把责任怪罪野生动物,而是我们大规模养殖动物的系统。目前,全球绝大部分的抗生素用在了养殖动物上,随着饮食,又回到了我们体内。

为什么“一生饮奶”提案不靠谱

我们回应全国人大代表李翠枝提出的“一生饮奶计划“:所有涉及到公众健康,尤其是儿童健康的议案都必须以当今最好的科学研究和我国饮食传统为基础去反复求证,在国家战略层面的思考更是如此。“根据目前全球范围内健康营养、生态可持续等领域的实证研究,我们有充分的理由担忧李委员的建议一旦成为现实必将极大地增加我们国家的公共健康风险和环境风险,让我国改善全民健康、节能减排的努力大打折扣,与生态文明建设与健康中国发展计划背道而驰。”

| 电视访谈来了 |

7 月 11 日,良食基金将会和 CGTN 举办现场直播活动“后疫情时代,反思饮食与可持续发展”,良食基金理事古永锵先生,国际食物政策研究所前所长樊胜根教授和多位专家将会跟中外观众互动,谈论疫情后食物体系的变化。

注:本期联合发起方 CGTN 是中国中央电视台旗下的国际新闻机构,原名为央视英文国际频道,覆盖超过 1.4 亿中国观众,有 6 个频道,3 个海外频道和新媒体社群。关于本次直播活动的更多,请继续关注“何以为食”的公众号和 CGTN 的最新信息。

本期良食通讯的推荐,我们为你准备了播客、书和有趣的人:

| BBC 播客 The Food Programme |

疫情期间我们会浪费更多食物吗?食物和气候变化有什么关系?这个音频播客都有谈到,在苹果播客或者泛用型播客应用,就能搜到这个节目。

《失控的农业:廉价肉品的真实代价》

世界农场动物福利协会的 CEO 菲利普·林伯里和《星期日泰晤士报》记者伊莎贝尔·奥克肖特花了 2 年时间走遍世界的动物养殖场之后所写的养殖业现状纪实作品,内容震撼,而且很实用,还有各种消费者指南。

最后,容许我们介绍一下刚刚加入的两位良食同事:

崔绮雯:曾在硅谷和北京两地报道全球科技趋势,现在从事紧迫性公共议题写作、创作。正在探究个人行动和更大的环境之间关系。现在,她为良食的媒体平台设计和规划高品质的文章内容。

欧阳惠雨:刚刚硕士毕业,在清北学习过城市规划、社会学和人权法多个专业,在它们的交集中,选择搬砖建设可持续食物体系。他开办“知食力”传播公众号“吃货必修课”;建立社群“良食青年网络”,培养青年食物领袖。